Ленинград, сентябрь 1941: Лужский рубеж сорвал блицкриг

Враг приближается к Ленинграду: возможности и намерения сторон.

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы…»

Эта фраза Гальдера в его дневнике (про совещание в Ставке Гитлера 8 июля 1941 г.) лучше всего отражает намерения врага в отношении обеих столиц. Советское руководство было прекрасно осведомлено об этих планах, ведь они отражались и в заявлениях официальных лиц.

Поэтому, несмотря на тяжёлые поражения и катастрофические потери советских войск в первые месяцы войны, Ставкой Верховного командования для обороны северной столицы были выделены значительные силы. К началу августа 1941 года войска на этом направлении (три армии: 7-я, 14-я и 23-я) постоянно пополнялись прибывающими соединениями. В оперативное подчинение Ленинградского фронта (образованного 23 августа) был передан весь Краснознамённый Балтийский флот, а также значительные военно-воздушные силы (2 корпуса ПВО, две бомбардировочных и одна истребительная дивизия).

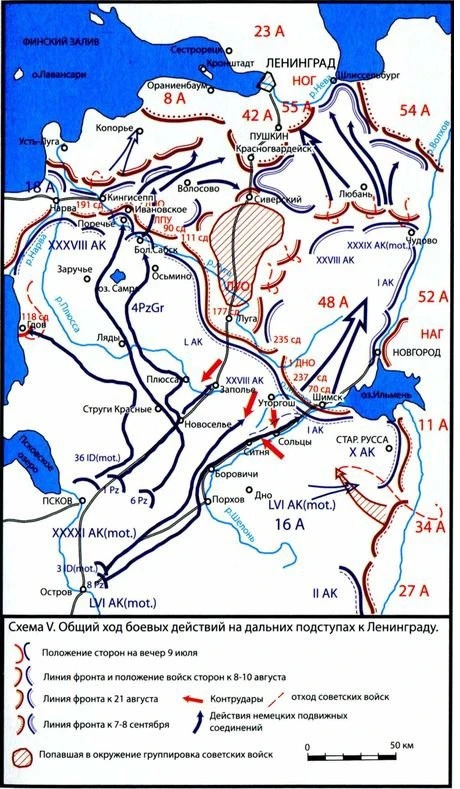

Однако, этих сил в итоге оказалось недостаточно, особенно авиации. В июле, завершив стремительное продвижение в Прибалтике, немецкие войска группы армий «Север» вышли на дальние подступы к Ленинграду (так называемый Лужский рубеж) в составе двух армий, и танкового корпуса при поддержке 1-го воздушного флота. Очевидным количественное превосходство немцев было поначалу только в авиации (почти десятикратное!). По артиллерии немцы на некоторых участках имели 2-х и даже 3-х кратное превосходство. Важно также отметить, что плотность советских войск к югу от Ленинграда в августе была совершенно недостаточной (иногда доходила до 30 км на дивизию!), правда, она компенсировалась большим количеством болот и труднопроходимых участков, окружавших удобные для продвижения войск дефиле.

Что же касается соотношения сил в танках, живой силе, а также качественного сравнения немецких и советских на Лужском рубеже, то эти вопросы до сих пор дискутируются военными историками. Много было книг и публикаций о том, что у советского командования была возможность не допустить противника к ближним подступам к городу и избежать блокады — даже после того, как августе сюда были дополнительно переброшены два моторизованных корпуса и целый ряд отдельных частей и соединений из состава группы армий «Центр». Есть свидетельства о том, что также считали в то время и в Ставке Верховного командования, в том числе её председатель И.В. Сталин. В действительности же, Лужский оборонительный рубеж, хотя и был в основном хорошо подготовленным, не мог остановить продвижение врага из-за катастрофической нехватки резервов у советского командования как на этом направлении, так и на соседних участках фронта.

«Трудность в создавшейся обстановке состоит в том, что ни командиры дивизий, ни командармы, ни ком. фронтом не имеют совершенно резервов. Всякий самый маленький прорыв затыкается наспех импровизированным подразделением или частью…»

Из доклада начштаба Северного фронта (оборонявшего Заполярье и Карелию, в том числе Карельский перешеек) генерал-майора Дмитрия Никитича Никишева в Генеральный штаб Б. М. Шапошникову (август 1941 г.).

Такое положение соответствовало и общей обстановке на Восточном фронте: Красная Армия почти везде отступала. Беспрецедентная в мировой военной истории катастрофа под Киевом и угроза Москве — все это означало, что главные ресурсы и резервы страны выделялись на более критические направления. Защитникам Ленинграда приходилось рассчитывать в основном на собственные силы. Однако, ход войны не определяется возможностями и намерениями только одной стороны. А ещё отметим, что роковые ошибки совершают военачальники, даже самые талантливые — тоже с обеих сторон. И сражения под Ленинградом 1941 года — не исключение. (Что бы там ни говорили многочисленные «разоблачители» Сталина, Жукова, Ворошилова и пр., немецкие генералы тоже не раз отличались не в лучшую сторону.) Тема эта обширная и очень сложная, поэтому не будем дальше углубляться в вопрос, почему враг всё же сумел прорваться к Ленинграду. Зато можно попытаться представить, как все эти события воспринимались их участниками — жителями города.

Хроники приближающейся катастрофы

Сперва кратко о событиях конца августа и начала сентября 1941-го года. Героическое сопротивление на Лужском рубеже красноармейцев, ополченцев и моряков Балтийского флота задержало продвижение немцев к городу почти на месяц. Но уже 20–22 августа их передовые части вышли на ближние подступы к Ленинграду и в ходе боёв за Красногвардейский укрепрайон перерезали Октябрьскую железную дорогу в районе Чудово.

25 августа немецкие войска заняли Любань. 28 августа — Тосно. Особенно тяжёлым днём было 30 августа, когда советские войска вынуждены были оставить Мгу (последний железнодорожный узел, отделяющий Ленинград от Большой земли), и немцам на этом участке даже удалось ненадолго выйти к берегу Невы в районе Ивановского. 1 сентября Мга была отбита, но 2-го её пришлось снова оставить. В эти же дни финские войска перешли старую советско-финскую границу на Карельском перешейке (то есть ту, что была до мирного договора 1940 года — завершившего Зимнюю войну) и остановились на рубежах Карельского укрепрайона. Истинные причины этой остановки до сих пор не установлены, но так или иначе, она позволила советскому командованию перебросить несколько дивизий с Карельского перешейка на южные подступы к Ленинграду.

Все эти события уже означали практически полную катастрофу для войск, оборонявших ближние подступы к Ленинграду, хотя официально началом блокады считается 8 сентября. Снабжение могло теперь осуществляться только водным путём через Ладожское озеро, что было совершенно недостаточно для города (второго важнейшего промышленного центра) с населением в два с половиной миллиона человек, а также целого фронта и Балтийского флота.

Жизнь города

«В Академии художеств, Академии наук, на филфаке Университета пахнет солдатскими сапогами. Это наши ополченцы. В профессорской лежат тюфяки. По ночам здесь спят профессора-пожарные. Часто можно встретить учёного с мировым именем в грязном балахоне с кистью в руках. Они на чердаке обмазывают стропила огнезащитным составом и трепещут перед студентами — инструкторами ПВХО… Улицы странные: окна первых этажей забиты двумя слоями досок (между ними — песок). Это придаёт городу нежилой вид, но масса народа на улицах свидетельствует об обратном. Ездят странные автомобили зелёного цвета в бурых и чёрных пятнах — эта защитная мимикрия войска».

Из письма матери (датировано 2 сентября) Л. К-ной, студентки филфака ЛГУ, в блокаду — медсестры эвакогоспиталя.

Полностью железнодорожное сообщение северной столицы со страной было прервано 27 августа, когда на вокзалах и пригородных станциях скопились десятки тысяч людей, не успевших эвакуироваться. И это были не только местные жители, ведь до этого в город прибыли не менее 300 000 беженцев из прибалтийских республик и соседних областей РСФСР.

Первое снижение норм выдачи продуктов по карточкам произошло 2 сентября, когда были снижены нормы. Вообще-то, карточки были введены в Ленинграде ещё 17 июля, но то была мера, необходимая лишь для наведения порядка и борьбы со спекулянтами. Теперь же нельзя было купить продукты в обычных магазинах. Слово «блокада» уже произносилось в повседневных разговорах ленинградцев, хотя тогда ещё мало кто мог представить себе полностью его жуткий и безжалостный смысл.

«Рабочие и инженерно-технические работники будут получать теперь по 600 граммов хлеба вместо 800, установленных 18 июля в связи с введением в стране продовольственных карточек. На 200 граммов снижена норма выдачи хлеба служащим: вместо 600 граммов — 400. Иждивенцам и детям до 12 лет, получавшим по 400 граммов хлеба в день, теперь будет выдаваться по 300…».

Из воспоминаний А.В. Бурова «Блокада день за днём».

Уже 4 сентября был первый обстрел города немецкой артиллерией с позиций под Тосно. Авианалёты, которым город подвергался ещё с первых дней войны, причиняли намного меньше ущерба.

«6 сентября 1941 г. снаряд разорвался на улице. На панели с распростёртыми руками лежит убитая женщина. Рядом валяется корзина с продуктами. Деревянный забор скошен и обагрён кровью. На нём налипли куски размозженного человеческого тела, петли кишок, окровавленные осколки костей, куски мозга. На панели — разорванный пополам труп беременной женщины: виден труп почти доношенного младенца. Во дворе пять трупиков девочек в возрасте 5–7 лет. Они лежат полукругом, в том порядке, как стояли до момента смерти, играя в мяч».

Из отчёта медработников 4-го батальона МПВО (приводился на Нюрнбергском процессе).

8 сентября немцы захватили Шлиссельбург и вышли к берегу Ладожского озера. Это означало начало блокады в полном смысле этого слова на многие месяцы (про блокадные годы тогда никто не мог подумать). Осознание этого известия совпало с распространившимися по всему Ленинграду слухами о сгоревших Бадаевских складах. Дым от пожара был хорошо виден во многих южных районах города и особенно с Московского проспекта — одной из самых оживлённых улиц в те дни.

Не имел значения тот факт, что там хранились 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара (по официально опубликованным архивным данным) — в масштабах снабжения огромного города, этого совсем не много. Но психологическое воздействие этого события оставило в памяти ленинградцев, переживших блокаду и войну, оставило очень глубокий след, не меньший, чем и сама бомбардировка. А она была особенно жестокой: было сброшено более 6000 зажигательных и фугасных бомб, вызвавших 183 пожара.

«…тогда казалось, что вокруг все рушилось и громыхало. Выли сирены… Каждому из нас казалось, что это именно около него рушится мир, настал конец света…»

Из воспоминаний профессора М. М. Кольцовой, работавшей врачом в детской больнице на Васильевском острове.

«Вернулись в доисторическую эру: жизнь свелась к одному — к поискам пищи. Подсчитала свои продовольственные ресурсы. Выходит, что моих запасов еле-еле хватит на месяц. Может быть, позднее положение изменится. А на какую перемену надеюсь — сама не знаю. Теперь вплотную подходим к самому страшному голоду. Завтра собираемся … поехать за город менять папиросы и водку, полученные нами в ларьке на улице, напротив дома».

Из воспоминаний Е.А. Скрябиной «Годы скитаний. Из дневника одной ленинградки».

«Кольцо вокруг Ленинграда замкнулось», — эту фразу написал в своём дневнике генерал-фельдмаршал ВР фон Лееб, командующий группой армий «Север», для которого установление блокады было выполнением лишь первоначальной задачи.

Однако уже тогда он сомневался в возможности взять город штурмом: силы растянуты, фланги уязвимы (особенно со стороны Волхова). Поэтому он вынужден был согласиться с Гитлером, полностью поменявшим стратегию группы армий. Германскому командованию было очевидно, что имеющихся сил недостаточно для взятия столь огромного города. Поэтому после захвата Шлиссельбурга характер военных действий здесь коренным образом изменился. Наступательная активность немецких войск прекратилась, начались регулярные артиллерийские обстрелы города, нередко массированные, а также бомбардировки. Все они имели одну цель: разрушение города и уничтожение его населения.

Из директивы ОКВ №35 от 12 сентября:

«...Капитуляция Ленинграда, а позже и Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она будет предложена противником... Следует ожидать огромных жертв от эпидемий…».

«Мы будем драться с беззаветной силой».

Утром [7 сентября] сидела … на бульваре. К нам подсел бывший мой однокурсник Милорадович. Без предисловий завёл разговор о том, как он счастлив, что немцы уже стоят под городом, что их — несметная сила, что город будет сдан не сегодня — завтра. Хвалил меня, что я не уехала. «А это на всякий случай, — показывает мне маленький револьвер, — если ожидания меня обманут. Я не знала, как реагировать на его слова. Мы привыкли не доверять людям. А таких, вроде него, теперь много. С нетерпением ждут немцев, как спасителей».

Из воспоминаний Е.А. Скрябиной «Годы скитаний. Из дневника одной ленинградки».

Что можно сказать об этом отрывке? Да, предателей разных сортов действительно было много. Тогда же в сентябре 41-го были зафиксированы многочисленные случаи самосуда, устраиваемого гражданскими лицами, особенно работниками предприятий, где подавались световые сигналы немецким бомбардировщикам.

Но обращает на себя внимание, что к концу сентября подобные упоминания о подобных личностях практически исчезают в воспоминаниях. В условиях начинавшейся блокады они уже не могли себя проявлять столь явно. Затаились гады, хотя многих, конечно, переловили. Однако, город не выстоял бы без героизма, стойкости и самоотверженности подавляющего большинства его жителей. От имени которых написаны эти строки:

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады –

мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамёна Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,

такое обещание даю:

я, горожанка, мать красноармейца,

погибшего под Стрельнею в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим, клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей.

Ольга Бергольц

Так началась блокада, которая продолжалась 872 дня и унесла жизни 1,09 миллиона человек (большая часть которых погибли от голода). Вечная им память.

Youtube

Youtube Вконтакте

Вконтакте Telegram

Telegram